内科INTERNAL MEDICINE

内科に受診される症状として、咳や発熱などの感冒症状から、下痢や嘔吐などの胃腸炎症状、その他に喘息や気管支炎・アレルギー疾患・逆流性食道炎・甲状腺・内分泌疾患などがあります。

また、高血圧・脂質異常症・糖尿病・高尿酸血症などの生活習慣病にもかかりつけ医として対応しております。

何となく体調がすぐれない、どの科を受診すればよいか迷われる場合も、まずはご相談ください。

患者さまの気持ちに寄り添いながら診察を心がけておりますので、気になる症状がありましたら、どうぞ当院までご来院ください。

このような症状はありませんか

- 咳・鼻水がある

- 咳が長引いている

- 発熱・頭痛がある

- めまい・立ちくらみがする

- コレステロール値を指摘された

- 大きないびき・日中の眠気

内科で診療する疾患例

- 風邪

- インフルエンザ

- 肺炎

- 喘息

- 細菌性咽頭炎

- 花粉症

- 腎不全

- アレルギー性鼻炎

- 不整脈

- 高血圧

- 脂質異常症

- 糖尿病

- 生活習慣病

- 高尿酸血症・痛風

- 睡眠時無呼吸症候群

風邪

主にウイルス感染(コロナウイルスやインフルエンザウイルスも含まれます)によって引き起こされる感染症です。鼻・のどなどの粘膜にウイルスが付着することにより発症します。

ウイルスを身体の外へ排出しようとする免疫防御機能の働きにより、咳やのどの痛み・鼻水・鼻づまりなどの症状が現れます。

重症化することもあり、「たかが風邪」と判断せずに受診されることをおすすめしております。

生活習慣病

食事習慣や運動不足・睡眠不足・飲酒・喫煙などをはじめとする生活習慣の乱れが原因で発症する慢性疾患を生活習慣病といいます。主に、高血圧・糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症(痛風)があげられます。

生活習慣病は、適切な治療を行わずに放置すると、重篤な心疾患や脳血管障害を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。

高血圧

血圧とは、血液が血管内を流れる際に血管の壁にかける圧力の大きさを示すものです。血圧は、診察室血圧や家庭血圧など、計測する場所によって数値が異なることがあります。診察室血圧は、医療機関での測定を指し、収縮期(最高血圧)が140㎜Hg以上、拡張期(最低血圧)が90㎜Hg以上の場合を高血圧としております。

近年では、診察室血圧が起床時や就寝前など一日の一定の時間帯、条件によって測定できないことから、家庭血圧を重視する傾向が見られます。なお、家庭血圧では、収縮期(最高血圧)が135㎜Hg以上、拡張期(最低血圧)が85㎜Hg以上の場合を高血圧としております。

高血圧には、他の原因がある二次性高血圧と、他の原因がない本態性高血圧の2種類が存在しますが、多くの方は本態性高血圧と診断されております。

高血圧を放置すると、血管に負担をかけ続けることで動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な疾患につながる危険性があります。自覚症状がほとんどないため、健康診断などで高血圧と指摘された場合は、早めに受診されることをおすすめしております。

糖尿病

食事で摂取した糖分はブドウ糖として全身に運ばれます。しかし、糖分が過剰になったり、細胞の働きが弱まると血液中のブドウ糖が増えて、高血糖状態になります。これが糖尿病につながります。

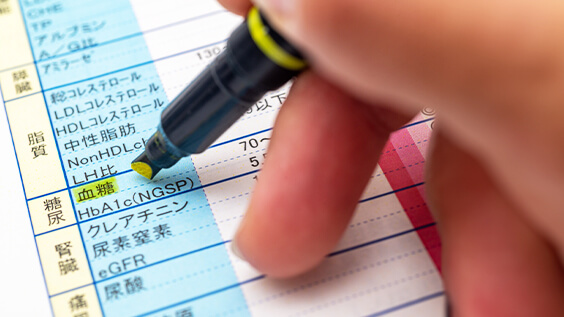

血糖値が高い状態(高血糖)は、いわゆる血液がドロドロの状態で、血管に負荷をかけ続け、動脈硬化を進行させます。こうした状態が長く続くと、網膜症(糖尿病網膜症)や糖尿病神経障害(手足の先で痺れを起こす)、さらには糖尿病成人症など、糖尿病の三大合併症と呼ばれる状態になる可能性が高くなります。合併症を防ぐためにも、健康診断などで血糖値やHbA1cが指摘された場合は、早めに受診されることをおすすめしております。

脂質異常症(高脂血症)

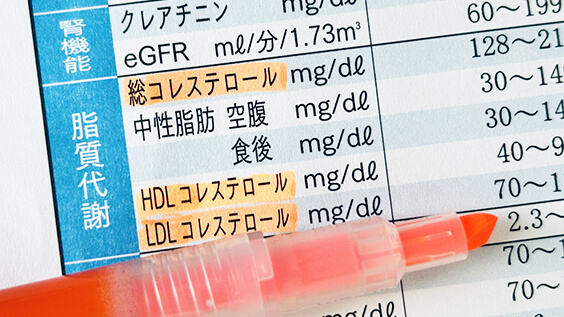

脂質異常症とは、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)や中性脂肪(トリグリセライド)・善玉コレステロール(HDLコレステロール)のバランスが崩れ、身体の脂質の調整がうまくできなくなる疾患です。脂質に異常が発生すると、血管壁に脂質がたまり、血液の流れが滞る可能性があります。

食事で摂取するエネルギーが過剰である、運動量の不足、喫煙や過度な飲酒などが原因となります。

進行するまでは、自覚症状が出ないことが多いため、健康診断で脂質の異常を指摘された場合、早めに受診することをおすすめしております。

高尿酸血症(痛風)

高尿酸血症は、血中の尿酸値が高くなる疾患です。尿酸値が高くなると、尿酸が結晶化し、足の親指などの関節に結晶がたまることで、激しい痛みを引き起こします。これを痛風と呼びます。

高尿酸血症の原因としては、プリン体の過剰摂取が考えられます。プリン体はタラコなど魚卵類・レバーなど肉類・エビやウニなど海産物・お酒などに多く含まれていますので、これらの食品の過剰摂取を控えるようにしましょう。また、高尿酸血症の治療方法としては、薬物療法の他にも食事療法や運動療法があります。薬に頼りすぎることなく、適切な運動や食事の見直しを行い、尿酸値を適正な範囲に保つように心がけましょう。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)、いわゆるメタボは、血圧・血糖・脂質のいずれか2つ以上が基準値を超えている場合に診断されます。おなか周り(ウエスト)を測る際は、おへその高さで計測し、その数値が男性は85㎝以上、女性は90㎝以上を目安に検討します。

メタボリックシンドロームの場合、生活習慣病を発症すると、そうでない人よりも動脈硬化が急速に進行し、合併症などが起こりやすくなるとされております。メタボリックシンドロームの治療は、適度な運動や食事療法・薬物療法が基本となります。

当院では、生活習慣の改善への指導も行っております。お気軽にご相談ください。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome)とは、睡眠中に無呼吸(10秒以上の呼吸停止)や低呼吸(酸素飽和度が3%以上低下)と大きないびきを繰り返す疾患です。成人男性の3.3%、成人女性の0.5%程度に見られるとされており、日中の眠気による事故などにつながりやすいことが大きな問題となっています。また、睡眠中に一時的に低酸素状態となることで心臓や脳に負担がかかります。そのため、高血圧や脳卒中、心筋梗塞が起こる危険性が3~4倍も上昇し、また、糖尿病やうつ病などのリスクを増加させることが知られています。

症状

日中の眠気や起床時の頭痛などを引き起こします。また、症状が長期間にわたると集中力や注意力が散漫となり、居眠りなどによって思わぬ事故を起こしやすくなるとされています。

- 睡眠時

-

- 大きないびきをかく

- 息が止まる

- 何度も目が覚めたり、トイレに起きたりする

- 起きた後も疲れが残る

- 起きている時

-

- 起床時に頭痛やだるさを感じる

- 日中も居眠りをする

- 記憶力や集中力が散漫となる

- 動くと息切れする

睡眠時無呼吸症候群の分類

- 閉塞性睡眠時無呼吸(OSAS)

- SASの約9割を占めると言われています。

主に肥満などの影響で舌根沈下を起こし、上気道が狭くなったり、一時的に閉塞したりすることによって発症します。喉の周囲の脂肪は仰向けの状態では重力により気道を圧迫するため、上気道のスペースが狭くなります。ほかにも舌や扁桃、アデノイド(鼻の奥にある部分のリンパ組織(咽頭扁桃))が生まれつき大きかったり、顎が小さかったりする場合も、同じく上気道が狭くなります。また、慢性的な鼻炎や飲酒なども原因となります。肥満症や高血圧症などの基礎疾患がある場合は、さらに発症頻度が上昇すると考えられています。 - 中枢性睡眠時無呼吸(CSAS)

- 脳からの適切な呼吸信号が不足し、正常な呼吸運動ができなくなります。原因は分からないことも多いですが、心臓や腎臓、脳などの疾患を有する方に発症しやすいとされています。無呼吸時には胸腹部の動きも停止しており、いびきもほぼないのが特徴です。

また、中枢性から閉塞性に移行する混合性睡眠時無呼吸症候群(MSAS)もあります。

睡眠時無呼吸症候群に対して次のような治療が行われます。

経鼻的持続陽圧呼吸療法(CPAP)

- 睡眠ポリグラフ検査で、睡眠時1時間あたり無呼吸や低呼吸になった回数が20回以上で、なおかつ日中に眠気などを自覚しているケースでは、CPAPと呼ばれる呼吸器をつけて就寝することで、常に鼻から空気を送り込み気道を広げます。

気道の閉塞を防ぐことで、呼吸状態が良くなり眠りの質も改善され、心筋梗塞や脳卒中などを発症する危険性を通常と同程度まで低下させることが分かっているため、広く行われていますが、日本の睡眠時無呼吸症候群の患者は500万人程度のうち、適切な治療を受けられている方は1割程度といわれています。費用は、保険適用で3割の自己負担の場合、月額4,000円ほどです。

他に、原因や症例によってはマウスピース装着や手術などが行われます。

また、睡眠時無呼吸症候群の多くは肥満が原因のため、CPAP療法などと併せて、減量を目指した食生活の改善や運動習慣の定着を目標に指導を行います。

睡眠時無呼吸症候群の

診断から治療の流れ

カウンセリング

睡眠時無呼吸症候群は、症状をきっかけとして疑われることが一般的ですが、問診だけで確定診断されることはありません。

確定診断をするためには、医師の診察(診断)のあとに「睡眠中にどれくらい無呼吸になっているか」を計測する検査を受ける必要があります。

検査は、簡易モニター検査と精密検査(ポリソムノグラフィー/PSG)があります。

また、計測結果に基づいて睡眠中の1時間あたりに発生する無呼吸と低呼吸の指数(AHI)により、重症度を分類します。

簡易モニター検査

就寝時に鼻呼吸センサーと酸素濃度センサーを装着して、睡眠呼吸障害の程度(AHI)を確認します。AHIが40以上で眠気などの症状が明らかな場合、CPAPの対象となります。AHIが40未満であれば、精密検査(PSG検査)が必要です。CPAP療法後の治療効果判定の検査として行うこともできます。

測定項目:*鼻の呼吸フロー*いびき*胸または腹の動き(呼吸努力)*血中の酸素の状態*脈拍数*睡眠中の体位 など。

簡易モニター検査の費用:保険適用で3割の自己負担の場合、受診料の他に3,000円ほどです。

当院では、契約している企業より簡易モニター装置をご自宅へ配送し、検査後に返送いただき解析を行った後に、受診いただき結果をお話ししています。

精密検査(ポリソムノグラフィ:PSG)

睡眠時無呼吸症候群の診断において、より詳しく調べるための検査です。簡易検査のセンサーのほかに複数のセンサーを装着し、脳波、胸部、腹部の換気運動などを一晩計測します。簡易検査の測定項目に加え、閉塞性と中枢性の無呼吸を鑑別し、眠りの質や体位と無呼吸の関係などを評価します。当院では、簡易検査と同様にご自宅で実施することも可能ですが、ご希望により入院検査を行われる施設への紹介も行っています。

ポリソムノグラフィー検査の費用:保険適用で3割の自己負担の場合、ご自宅で行う場合は受診料のほか12,000円ほどです。

当院では、検査からCPAPによる治療まで対応しておりますので、お気軽にお声がけください。

当院で実施している検査

腹部超音波検査(腹部エコー検査)

腹部の超音波検査では、肝臓や腎臓・胆のう・すい臓・脾臓といった内臓や、胃や大腸など消化管の一部の検査が可能です。高周波を身体に当て、その反射波を解析して画像化します。

これにより、体内の構造や臓器の状態をリアルタイムで確認し、臓器の状態や異常の有無をチェックします。

レントゲン検査

胸部エックス線検査では、エックス線装置を用いて胸部を撮影し、心臓や肺・大動脈などの内部構造を詳細に観察します。これにより、肺炎や結核・肺がんなど肺の病気、心肥大や心不全などの心臓の異常、大動脈瘤など大動脈の疾患を早期に発見できます。

また、肺や胸郭の異常や、胸水や気胸の有無を確認できます。

血液検査

血液中の赤血球や白血球の数・血糖値・細胞や酵素・抗体などの数を数値化し、病気の診断やリスクを見つける検査です。主に貧血・肝臓の異常・腎臓の異常・脂質異常症・糖尿病などの病気を検出することが可能です。身体の異常を早期に見つけ出し、適切な治療や生活習慣の改善につなげるためには、必要な検査です。

心電図検査

心臓の電気活動を記録するための検査です。心臓の電気活動は、心拍数・心室の収縮と拡張の順序・心臓リズム・心房と心室の伝導異常などを確認します。また、心電図検査は、心筋梗塞・不整脈・心臓の肥大・心室肥大・心筋炎・心筋症など、様々な心臓関連の病状を診断するために行われます。